"Yo no quiero más que la libertad de mi Patria"

Carta de Rafael del Riego a Miguel López-Baños,

Madrid, 3 de septiembre de 1820

Ciudadanos: El nacimiento de la política en España, 1808-1869

Entre los objetos y documentos expuestos se presenta un conjunto de libros e impresos constitucionalistas de la época. Destaca el soberbio ejemplar de la Constitución -primera edición, folio, Cádiz, 1812-, de la Biblioteca del Congreso de los Diputados: marginoso en extremo, trabajada encuadernación de época en marroquín rojo, guardas de seda y anagrama del rey felón, Fernando VII, en el plano superior. A su lado el raro y codiciado Colección de canciones patrióticas que dedica al ciudadano Rafael del Riego y a los valientes que han seguido sus huellas el ciudadano Mariano de Cabrerizo, Valencia, 1822 (1).

Dos aspectos no parecen casar bien, según nuestro criterio, con el rigor académico e histórico de esta exposición. El primero es la música de fondo -a alto volumen-, que repite sin piedad y sin parar la misma pieza: el Himno de Riego (sin letra) creación del valenciano José Melchor Gomis Colomer, nacido en Onteniente.

Bien podría haberse mejorado la parte musical de la exposición con otras piezas contemporáneas en vez del socorrido remedio facilón utilizado. Nada más sencillo que acudir a la anteriormente citada obra de Mariano de Cabrerizo, Canciones patrióticas, para tomar texto y partitura de alguna de ellas. Por ejemplo la de Gomis Colomer Canción patriótica con motivo de jurar la Constitución, o hasta el también famoso El Trágala Canción a los Pancistas. Y para que el visitante comprenda y se conmueva con el sentimiento de defensa de las libertades civiles y el encendido patriotismo que embargaba a los liberales españoles del XIX, escuchar con letra el Himno de Riego, cuyas primeras estrofas reproducimos a continuación:

“Soldados, la Patria / Nos llama a la lid. / Juremos por ella / Vencer o morir. / Serenos, alegres, / Valientes, osados, / Cantemos soldados, / El himno á la lid. / Y á nuestros acentos / El orbe se admire, / Y en nosotros mire / Los hijos del Cid. / Blandamos el hierro, / Que el tímido esclavo / Del libre, del bravo / La faz no osa ver. / Sus huestes cual humo / Veréis disipadas, / Y á nuestras espadas / Fugaces correr. / ¿El mundo vio nunca / Mas noble osadía? / ¿Lució nunca un día / Mas grande en valor / Que aquel que inflamados / Nos vimos del fuego / que excitara en Riego, / de Patria el amor. / Honor al caudillo, / Honor al primero / que el cívico acero / osó fulminar. / La Patria afligida / Oyó sus acentos, / Y vió sus tormentos / En gozo tornar / ...” (1).

El otro aspecto es la desacertada recreación, fuera de su tiempo y más propia de modesto grupo de aficionados al teatro, de lo que pretende ser el ambiente de un café del Madrid liberal, tal vez La Fontana de Oro (el mobiliario es más de medio siglo posterior, sin duda alfonsino tardío). ¡Y este decorado es la pieza central de la exposición!

Continuamos la visita: vemos en un libro, folio, el retrato grabado del Héroe de Las Cabezas de San Juan, Rafael del Riego. El pálido color del papel en que está impreso el retrato nos permite, aun sin consultar la cartela informativa, identificar de inmediato el título: Colección de obras poéticas españolas, impreso en Londres, 1841, por Carlos Wood.

Ciertamente, es costumbre inveterada de bibliófilo -reconozcámoslo con discreción-, al contemplar libros en una exposición hacer recuento, para sus adentros, de los que también tiene copia en su biblioteca y lamentar profundamente, a su vez, los que le fueron ofrecidos y no adquirió, o no pudo adquirir, mientras ve lucir ejemplar de dicha obra tras la vitrina…

Acabado nuestro personal (y algo neurótico) recuento, pasamos a comentar sobre la Colección de obras poéticas españolas, un libro que nos va a permitir tomarnos la libertad de saltar desde el reinado de los Reyes Católicos al Londres de los exiliados españoles en la primera mitad del siglo XIX.

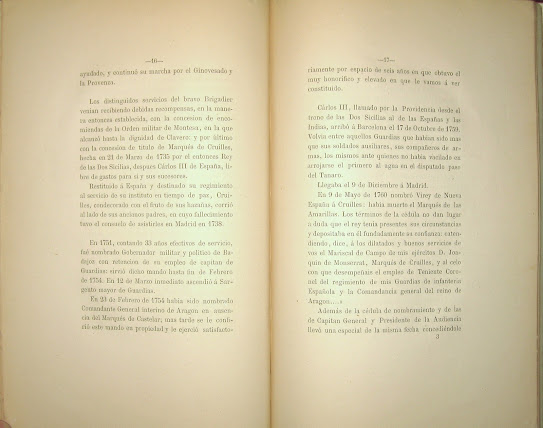

Colección de obras poéticas españolas es libro tan raro como singular. Fue preparado y editado por el canónigo Miguel del Riego, hermano de Rafael. Huyendo del terror absolutista y de las condenas de muerte firmadas por Fernando VII a los liberales españoles Miguel del Riego se refugió en Londres, donde murió en 1846.

Miguel -buen hombre, buen hijo, buen hermano, fervoroso devoto, poeta y pobre-, rebuscando en la biblioteca del Museo Británico dio con un libro casi desconocido. Impreso en Sevilla en 1521. Llevaba por título Los doce triunfos de los Apóstoles. La obra es una composición poética construida a semejanza de La Divina Comedia. Su autor, Juan de Padilla, nació en Sevilla en 1468 donde murió en 1520. Fue monje profeso en la cartuja de Santa María de las Cuevas. Compuso Los doce triunfos en 1518.

Como veremos, hubo quien bautizó al monje Juan de Padilla como el Dante español. Los doce triunfos tiene argumento y estructura similar a la terza rima: el viaje simbólico, de la mano de San Pablo en vez de Virgilio, emprendido por su autor desde las bocas del infierno hasta el Cielo. En su camino atravesará el purgatorio y aquí y allá encontrará a los representantes de los nobles linajes de España, a sus reyes, ciudades, lugares, momentos y hechos históricos (incluyendo el descubrimiento de América por Cristobal Colón).

Los doce triunfos solo fue impreso una vez (Sevilla, 1521) y al igual que su autor había caído en profundo olvido por estudiosos y eruditos de la literatura española.

Su salvador, Miguel del Riego, lo incorporó al cuerpo de la colección de raras y olvidadas obras líricas españolas de los siglos XV y XVI que iba reuniendo. El conjunto fue publicado por Del Riego, durante su exilio, bajo el título indicado.

Llevado por el amor a su hermano Rafael -injusticiado en Madrid el 7 de noviembre de 1823 por el vil rey felón-, añadió al libro El Romance de Riego y las obras poéticas de su padre, Eugenio del Riego Núñez. Mezcolanza singular -como manifiesta Salvá-, la de este libro, raro y difícil de encontrar en comercio, del que Menéndez Pelayo dice es “de extraño gusto”.

Al igual que Miguel del Riego unimos en estas líneas los tiempos cortesanos de los Reyes Católicos con los turbulentos de los exiliados españoles del Trieno Liberal. Un monje de la Orden de San Bruno, poeta y sevillano, es el nexo de tan particular ejercicio. El medio: la referencia a un ejemplar de Los doce triumphos de la rarísima primera edición de 1521 y a otro de la segunda impresa en Londres en 1841.

Los doce triunfos de Juan de Padilla, el cartujano

Tras el rescate de la figura de Juan de Padilla por el canónigo Del Riego, fueron Amador de los Ríos y Marcelino Menéndez Pelayo los primeros eruditos en profundizar en su vida y obra. Menéndez Pelayo, en su Antología de poetas líricos castellanos dedica a Juan de Padilla un largo capítulo cuyo contenido nos servirá de guía y citas en este artículo (2).

Desde mediados del siglo XX el Cartujano ha despertado el interés de investigadores y estudiosos. Destacamos, entre otros, los trabajos de Pedro M. Cátedra, Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Salamanca, de Víctor Infantes, Catedrático de Literatura en la Universidad Complutense de Madrid y el profesor Enzo Norte Gualdini.

.

Dos son las obras del Cartujano que han llegado hasta nuestros días. Además de Los doce triunfos conocemos Retablo de la Vida de Cristo fecho en metro por un devoto fraile de la Cartuja. Esta obra, cuya primera edición parece se dio a la estampa en Sevilla, 1506, debido a “la mayor excelencia de su asunto, llegaba a ser libro popular y era reproducido en numerosas ediciones hasta el siglo XVII, y aun en tiempos próximos a nosotros” indica Menéndez Pelayo.

CCPBE da doce ediciones del Retablo impresas durante el siglo XVI, la primera en Sevilla, 1505. Miguel de Riego también incluyó el Retablo en su Colección de obras poéticas.

Siguiendo a Menéndez Pelayo el Retablo y Los doce triunfos “están compuestos en estancias de arte mayor como las de Juan de Mena; pero todos los versos son rigurosamente dodecasílabos… Pero fuera de esta semejanza de forma, ...difieren profundamente entre sí en todo lo que pertenece al plan y artificio de la composición… Literalmente valen mucho más Los doce triunfos de los doce Apóstoles, poema enteramente dantesco en el conjunto y en los pormenores, aunque el título recuerde desde luego los Triunfos del Petrarca, de los cuales tiene también alguna reminiscencia”.

Y prosigue reconociendo el acierto salvador de Miguel del Riego: “Los doce triunfos, que son incomparablemente superiores, quizás no fueron reimpresos ni una sola vez en más de trescientos años, y eran una de las mayores rarezas bibliográficas de la literatura española, hasta que el canónigo Riego los sacó del olvido en 1842 abrumando al autor con los disparatados calificativos de Homero y Dante español, que le han perjudicado más que favorecido en la estimación de la crítica desapasionada. Con más acierto y templanza D. Luis Usoz y Río se limitó a decir que “ninguna nación en 1521 puede presentar tan buen discípulo de Dante como es el Cartujano”; y a nuestro juicio esta es la verdad, y no es pequeña gloria para Juan de Padilla el que esto pueda decirse...".

Continúa explicando el argumento de Los doce triunfos: "Hay que distinguir, pues, en la complicada urdimbre de este poema varios hilos; en primer lugar un simbolismo astrológico, en que el Sol representa a Cristo, y los signos del zodíaco a los Apóstoles; en segundo lugar una Cosmografía o descripción de todas las tierras en que predicaron los Apóstoles; y finalmente, un viaje al Infierno y al Purgatorio, en el que San Pablo sirve de guía al poeta, como Virgilio había servido a Dante… Estos materiales se mezclan de un modo bastante confuso, y son de muy desigual valor. Toda la parte astrológica y cosmográfica es en extremo cansada y pedantesca. Por el contrario, la visita a las mansiones infernales es la mejor parte de la obra: aquí el Cartujano sigue paso a paso las huellas de Dante, y calca sus episodios”.

Como justifica Menéndez Pelayo el Cartujano sabe sembrar de lugares comunes, hechos y linajes el poema para mantener atento y en vilo al lector: “Uno de los secretos que robó al excelso poeta florentino, fue el de mantener despierta la atención del lector con alusiones a lo que debía de serle más familiar, a los negocios, tráfagos y solaces de cada día, con indicaciones topográficas precisas: la feria de Medina; la tabla de Barcelona; el potro de Córdoba; la sima de Cabra; el aquelarre de las hechiceras de Durango; la lonja de los Ginoveses en Sevilla; la calle de Armas, donde se hurtaban los arneses antes de que se abriese la puerta de Goles… la venta de la Zarzuela y el coto de Guadlhorce… la cuesta de la plata de Valladolid; ... la aldehuela de tierra de Zafra, famosa por el gigante Juanico, "las hornillas del hierro labrado de Lipuzca" (Guipúzcoa); la piedra horadada del puerto de San Adrián; la Torre del Oro "cabe el Bético río"; la Atalaya de las Almadrabas; el páramo frio de la Palomera de Ávila; el monte de Torozos y la puente de Guadiato; ... el árbol maravilloso de la isla de Hierro... leyendo atentamente el poema, se ve que el Cartujano aspira constantemente al cielo, pero que tiene todavía puestos los ojos en la tierra”.

Reconoce Menéndez Pelayo el patriotismo que empapa la obra del Cartujano: “El carácter nacional de este poema se acentúa más y más en la visión del cándido lirio de Calahorra, es decir, Santo Domingo de Guzmán: en cuya boca pone el Cartujano los loores de España, la descripción de la armas de Castilla y de los estandartes de las doce principales casas del Reino, que rodeaban en manera de pabellón el trono de Santiago; y los triunfantes esfuerzos de los reyes y batalladores de la Reconquista… Bajo el hábito del cartujo late briosamente el corazón del patriota”.

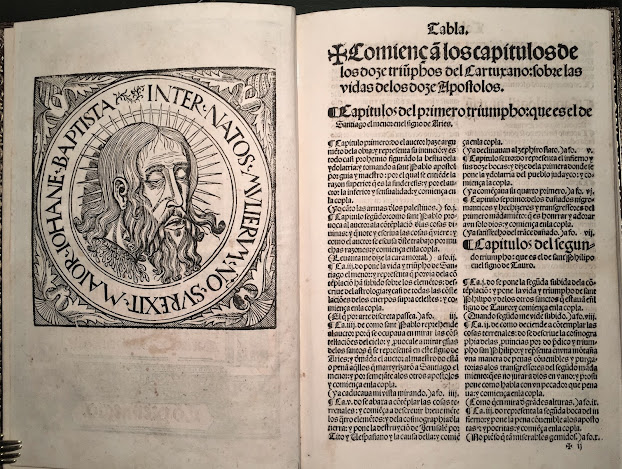

Juan de Padilla, Los doze triûphos de los doze Apostoles: fechos por el cartuxano: pfesso en scâ Maria d las cueuas en sevilla. Cô preuilegio, Sevilla, 1521, folio, 275 x 193 mm., Juan Varela.

Encuadernación:

Mediados del siglo XX, firmada "Arias", plena piel chagrín marrón doublé en chagrín rojo, lomo con nervios, planos enmarcados, cantos, contracantos y cortes dorados.

Colación:

6 folios preliminares, incluyendo portada, LXII folios numerados. Sign. [Christus]6, a-g8, h6. Anotación manuscrita en portada (siglo XVIII-XIX): "El autor es el P. Juan de Padilla".

Al recto del folio LXII, colofón: “Aquí se acaba el triûfo de sant Mathias apostol; y postrero de los doze triûphos. Acabose la obra de côponer domingo en. xiiii. de febrero de mil & quiniuentos. xviii. años dia de san Valentino martyr. Fue empremida en la muy noble y leal cibdad de Sevilla: por Juan varela.a.v. días dl mes & Otubre: año d nro saluador de mil y quiniêtos y. xxi.años.”

Tipografía gótica a línea tirada y a dos columnas. Impreso sobre grueso papel. Sin duda, estamos ante un ejemplo de la elegancia, reciedumbre y belleza de la imprenta española en el primer tercio del siglo XVI.

Portada xilográfica a dos tintas, con motivo arquitectónico incluyendo en su interior retrato de los doce Apósteles.

El verso de la portada está ocupado por un grabado xilográfico de profundo e impactante realismo representando la cabeza decapitada de San Juan Bautista. Este grabado se reproduce también, entre otras producciones sevillanas de la época, en la edición del Retablo de 1518 y en las ediciones de Los proverbios de Séneca, de 1512 y 1528, todas ellas impresas por Jacobo Cromberger. En las dos últimas citadas el grabado va acompañado de la inscripción al pie: Missit rex incredulus minustrum detestabilem: Et amputare iussit caput Joannis baptiste .

Al folio preliminar 2 comienzan las Tablas de la obra, que terminan al verso del folio 4 y cuyo contenido se reproduce a continuación:

Al recto del folio 5 de los preliminares comienza el Argumento de la obra. Dice el Cartujano que:

“Su intincion es côponer doze triûphos: en que descriue los hechos marauillosos de los doze apóstolos: los quales van diuididos por los doze signos del zodiaco que ciñe toda el espera: dôde deueys primeramente considerar: que el auctor para que fuesse su obra mas altamente fundada: toma la semejança del firmamêto que es el cielo estrellado. El qual se diuide en doze partes yguales: que son los doze signos del zodiaco: por los quales el sol y los planetas hacen su curso: por el sol se entiende Christo como abaxo se dira: y todos los otros planetas y señales del cielo allède del seso literal & hystorial los trae sotilmente al seso moral & alegorico: lo qual remite a los discretos y sotiles ingenios: hasta q^la obra sea dada su glosa: y con esta intincion de dar la: el auctor procedió tan sotil y ecsuramente: en muchas partes llama al zodiaco cinto de los animales porq cada signo tiene su figura de animal: como se dira en sus lugares. Y por quanto el año va diuidido por sus meses: y los meses por sus signos que entran comun mente mediado cada mes: el auctor ha tomado esta innenciô: de poner cada un apostol sobre el signo que viene. Assi como a Santiago sobre el signo del Leon… Assi como se muestra enla figura espherica que se pone enfin deste argumêto: do se pone la tierra por centro del cielo y signos sobredichos: & descriue en diuerosos lugares discurriendo por la obra mucho de su cosmographia. Conuiene a saber las partidas: prouincias: reynos y cibdades por dôde los apóstolos predicarô: y de la ydolatria triûpharon. Esto mismo haze del astrología causa de representar la gloria q los sanctos tienen enel cielo. Y por semejante representa en la tierra doze bocas infernanles en un hôdo valle. Las quales dize q salen del profundo del infierno: y cada qual dellas corresponde a su signo del zodiaco. Y no menos a cada triumpho de los apóstolos: por las quales doze bocas se tragan y atormentan doze generos de pecados… Sobre la haz de la tierra representa el purgatorio en algunos triûphos por diuersas penas derramadas…

Y deueys notar por mayor inteligêcia q^ el auctor finge: q^esta obra se côpuso en espacio de un año: y de cada mes deste año toma un dia cô su noche: de forma q^cada q^l dia representa su mes…”.

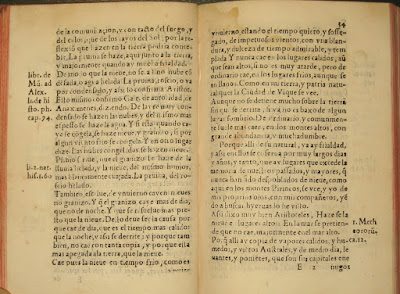

Al recto del folio 6 de preliminares concluye el Argumento con tres coplas provenientes del Retablo. Tras ellas un grabado xilográfico nos proporciona descripción figurada: la tierra en el centro, planetas a su alrededor, sobre ellos los doce signos del Zodíaco y en el círculo exterior los doce Apóstoles.

Al verso de dicho folio dedicatoria de la obra a don Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos. Tras ella grabado xilográfico, a dos tintas, con nueva representación figurada del argumento: las doce bocas del infierno se abren sobre la tierra donde el autor guiado por San Pablo comienza su viaje “en estas montañas se representan las penas purgatorias”. En las esferas superiores la idolotría vencida por los Apóstoles y la ciudad de Jerusalem y sobre ella, a su vez, el apostol Santiago y San Pablo.

Al folio I comienza la obra, dividida en doce Triumphos, a su vez divididos en capítulos. Al comienzo de cada Triumpho grabado xilográfico del Apostol al que está dedicado y del signo del Zodíaco.

Triumpho primero

En el capítulo séptimo de este primer Triumpho compone sobre las artes mágicas y del daño que hacen nigromantes y Mathematicos, “los que las uñas de los muertos cercenan / para mezclarlas con otra malicia/… / y los pythagoricos puntos y grados: / los ojos y dientes delos ahorcados/" (ver fotografía).

Triumpho segundo

Triumpho tercero

En el capítulo cuarto de este Triumpho hace el Cartujano velado ataque al Papa Alejandro VI. Indica Menéndez Pelayo: “Así en la negra caldera de los simoníacos hierve un papa (cuyo nombre no quiere declarar el autor, pero se infiere ha de ser Alejandro VI)”. / Yo de la silla muy santa romana… / y siguientes (Ver fotografía).

Triumpho cuarto

Triumpho sexto

Triumpho séptimo

Triumpho octavo

Triumpho noveno

En el capítulo segundo de este Triumpho, referencia a Colón y el descubrimiento de América: / Ya declinaua de las fortunadas / yslas: aqueste ligero Centauro: / alli do las perlas hallo con el auro / Colon por las ondas jamas navegadas / (ver fotografía).

Triumpho décimo

Triumpho undécimo

Triumpho duodécimo

Referencias:

Salvá, 849: "Bella edición. Obra rarísima desconocida a Nic. Antonio. La Serna cita una edición de 1529 que nunca he visto. ¿La confundiría acaso con la del Retablo de la vida de Cristo hecha en Alcalá en dicho año? Los Triunfos de los Apóstoles los reimprimió el canónigo Riego en el tomo que publicó en Londres en 1843 con el título Colección de obras poéticas españolas".

Heredia, 2059: "Libro rarísimo... M. Harisse lo cita en la Biblioteca Americana, a causa de un pasaje relativo a Cristobal Colón" (reproduce la portada).

Palau, 208.358: "Bella y estimada edición". No en Vindel.

Brunet, IV, c. 307.

Graesse, V, p. 101, data la obra en 1529.

CCPBE: 3 ejemplares. No en REBIUN.

CCFr: 1 ej. en BNF (ejemplar Salvá).

BL: 1 ej. (el que utilizó Miguel del Riego).

.

(1) La alegoría que encabeza el presente artículo forma parte de la portada de la obra citada: Mariano de Cabrerizo, Colección de canciones patrióticas que dedica al ciudadano Rafael del Riego y a los valientes que han seguido sus huellas el ciudadano Mariano de Cabrerizo, Valencia, 1822, 12º, por Venancio Oliveras. También la letra del Himno de Riego ha sido obtenida de dicha obra.

(2) Marcelino Menéndez Pelayo, Antología de poetas líricos castellanos, Madrid-Santander, 1944, T. III, cap. XXIII, págs. 77-99.

.JPG)